晒晒“双高”成绩单⑤|构建“五育并举”人才培养体系 打造技术技能人才培养高地

编者按:内蒙古机电职业技术学院扎根北疆,立足服务区域经济社会发展,聚焦能源和装备制造产业需求,持续深化校企合作、产教融合,创新校企协同育人模式,构建“五育并举”人才培养体系,学生实践能力和综合素质显著提升,毕业生就业率连年保持在98%以上,成为服务自治区支柱产业的高素质技术技能人才培养高地。

一、实施背景

内蒙古是国家重要的能源战略基地,学院扎根北疆沃土,全面落实立德树人根本任务,围绕习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事,以服务国家和自治区能源动力和装备制造产业发展为目标,以“双高”项目建设为抓手,持续深化教育教学改革,推进校企协同人才培养模式改革,打造北疆能源装备工匠培育高地。

二、主要做法

(一)实施“三项育人计划”,培养德技并修技能人才

实施“思政铸魂、实践修身、文化滋养”三项育人计划,加强学生思想品德、行为及职业素养养成教育,培育和践行社会主义核心价值观;构建思想政治课、通识课和专业课于一体的“大思政”教育课程体系,开发“学思用” 思政案例分享库,推进课程思政和思政课程协同育人;厚植工匠文化沃土,实施“一园一廊两厅两馆”文化育人阵地建设工程,打造专业特色鲜明的“一系一品”文化品牌。

坚持德智体美劳“五育并举”,将劳动精神、职业精神、工匠精神、创新创业纳入人才培养全过程,全方位提升人才培养质量。建立劳动育人机制,搭建自选式“劳动+”商城,开设专业劳动、民俗劳动、公益劳动、创新创业等模块,丰富劳动内容,强化学生劳动意识,提高劳动能力。构建“四维度、四阶段、四融合”创新创业教育体系,完善创新创业教育课程体系,打造创新创业品牌孵化基地、孵化大学生创新创业项目,提升学生创新意识和创新实践能力。

(二)组建课程教学团队,实施“三教”改革

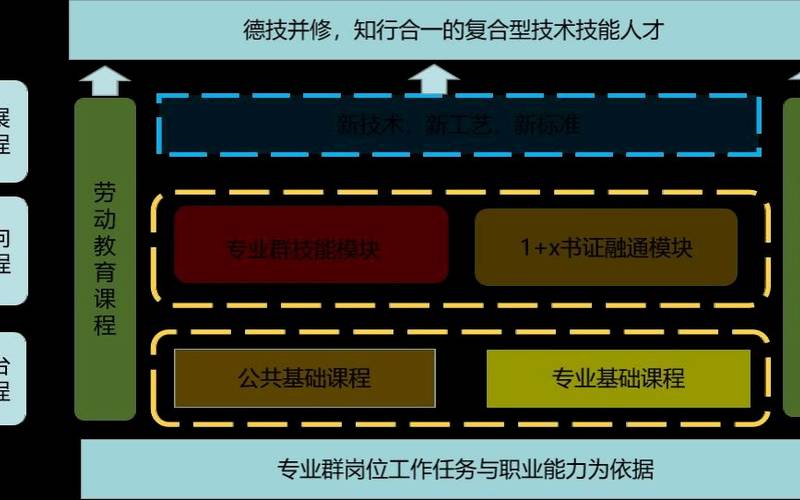

校企合作组建高水平、结构化教学创新团队和课程建设团队,实施专兼结合、分工协作的模块化教学改革专项工程。企业兼职教师深度参与优质课程资源建设、教材建设和教法改革,构建模块化课程体系,满足学生个性化需求。构建“平台共享、方向强化、拓展提升”的课程体系,对接职业岗位能力要求,将新技术、新工艺、新规范纳入教学内容;对接职业技能等级标准,将“X证书”标准内容有机融入专业课程,形成专创融合、书证融通的模块化课程体系。

图1构建模块化课程体系

图2专业群模块化课程体系

以课程建设为统领,加快教材改革与创新。实施教材质量工程,专业教材随信息技术发展和产业升级动态更新。结合职业岗位需求,以真实工作任务或工作过程为基础,校企合作开发活页式、工作手册式和数字化等新形态教材,强化学生职业能力和实践能力培养。

深入推进“课堂革命”,实施师生互动、企业深度参与的“课堂教学模式改革工程”,推进线上线下混合式、企业情境、真实生产环境项目、工作过程导向、课堂现场双向教学、虚拟仿真教学及“工单制”等教学模式和教学方法改革,使教学与生产紧密对接,实现“教学做”一体化;开展五类“金课”建设,提升教师信息化技术应用水平,提高教学质量。

(三)深化校企协同育人,创新人才培养模式

深化校企合作、产教融合,实施“校企协同、岗课赛证融通”人才培养模式改革,通过现代学徒制、“订单班”“冠名班”“工匠班”等人才培养形式,创新“多维互动 育训融合 模块支撑 课证融通”“校企共育 课岗融通 能力递进”人才培养模式,精准服务能源及能源装备产业需求,打造自治区能源产业人才培养样板。

图3“多维互动 育训融合 模块支撑 课证融通”人才培养模式图

三、成果成效

(一)人才培养质量持续提高

近五年为自治区能源和能源装备制造业培养高素质技术技能人才近5000人;毕业生主要在内蒙古电力集团、蒙能集团、包钢集团等区域性国有大型企业就业,专业对口率达到80%,就业率连年超过98%,居自治区同类院校首位,成为北疆能源装备工匠培育高地。学院被评为自治区级创新创业教育改革示范高校、自治区课程思政特色高职院校、首批自治区劳动教育实验校。

(二)“三教”改革成果丰硕

主持建成自治区首个国家级教学资源库,建成国家级精品在线课4门、自治区级精品在线课21门;校企合作开发教材110部,入选国家“十四五”规划教材16部,获全国教材二等奖1项,入选首批自治区“十四五”规划教材7部;获教师教学能力大赛国家级奖项5项、自治区级奖项28项;获国家级教学成果二等奖1项,自治区级教学成果一等奖2项。

(三)学生技能水平显著提升

近五年学生累计获全国职业院校技能大赛国家级奖励23项、在金砖国家职业技能大赛、“嘉克杯”等国际比赛中获奖20项、自治区级职业技能大赛奖励104项,学院学生获全国技术能手、西部之星等荣誉称号;在各类创新创业大赛中获国家级奖项29项、自治区级奖项315项,2023年获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛主体赛全国一等奖。